建商号掩护党的秘密机关,周恩来称他“最可信赖”

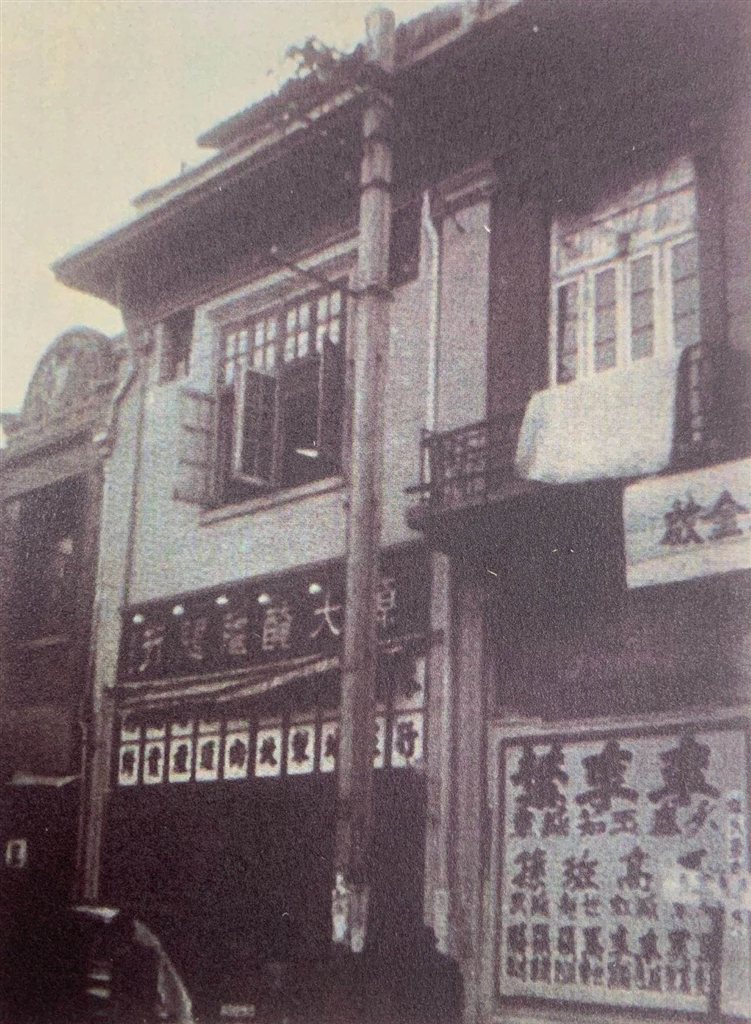

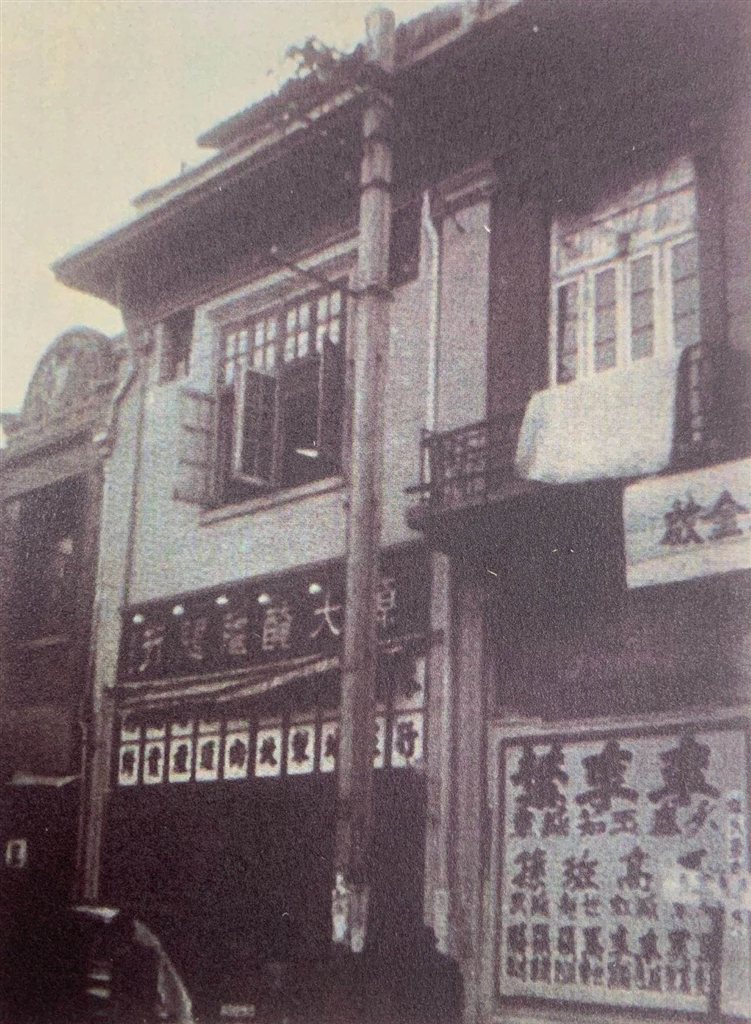

往上海云南中路一路向北走去,位于171-173号的一幢二层小楼,是1928-1931年中共中央政治局机关旧址,前身为“福兴商号”。在白色恐怖的3年期间,“福兴商号”既是为党筹措经费的经济实体,又是中央政治局开会办公的秘密机关。

“福兴商号”旧照

走上二楼客厅中央,一张长形木桌上摆放着墨水、账本与算盘。93年前,身穿长衫马褂的“熊老板”,曾端坐在这张桌旁,拨弄算盘,挑灯计账。作为被派往上海负责筹措经费的中央机关会计,熊瑾玎眼前的这一把算盘,“分量”不轻。

对于“老板”熊瑾玎而言,这把算盘是算账时的工具,是开会时用作掩护的道具,必要时甚至可以“保命”。而对于党员熊瑾玎而言,这把算盘则是为党筹措经费的工具,凝聚着他的信仰与心血。

1927年,蒋介石制造了震惊中外的“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩下的上海环境险恶。

次年春天,熊瑾玎从武汉来到上海,临危受命,出任中共中央秘书处会计科科长,负责筹措和管理经费。抵沪不久,他就接到一项重要任务:寻找一处合适的房屋,用以筹建中共中央政治局开会、办公的机关。

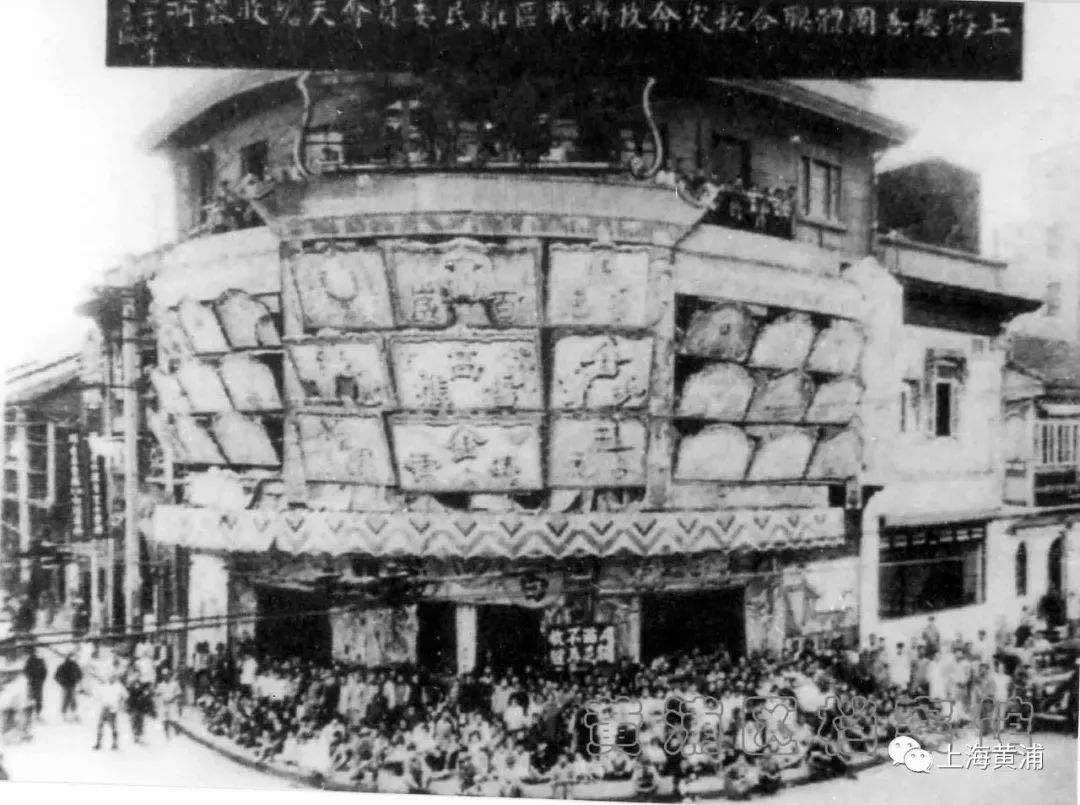

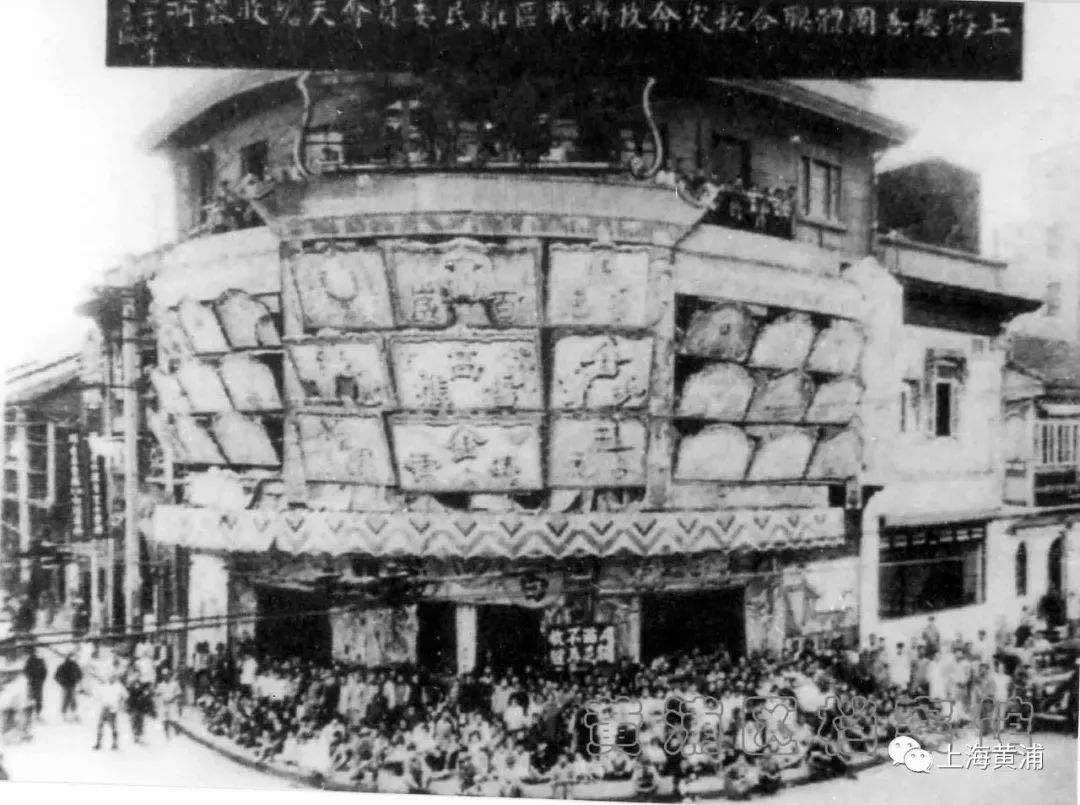

在十里洋场的上海闹市,找一处秘密的党中央办公机关,并非易事。熊瑾玎发现,生黎医院紧临戏院天蟾舞台,地处闹市中心,前来看戏的观众与求医的患者络绎不绝,便于掩人耳目。房子进出方便,背后还有一条不引人注目的小弄堂,万一遇险,可及时疏散。

天蟾舞台旧照

经过反复考察后,熊瑾玎判断,这是一个险中求安的好地方。租好房子后,熊瑾玎便在门口挂起了“福兴商号”的招牌,对外声称经营湖南纱布。此后40余年,党内同志一直亲切地称他“老板”或“熊老板”。

福兴商号开业后,中央领导人大都按照当时商人的打扮来此开会。当时,熊瑾玎在客户中央的大桌子上放了一些布匹、算盘和笔墨之类的东西。万一会议中间有人进来,开会的人就会装看货议价的样子。

为了创收,熊瑾玎在开办商号期间利用自己的资金作为党费开展经营,并在福兴商号底层开办“福兴号”钱庄。与此同时,熊瑾玎还主持开办了酒店、印刷厂、织绸厂和洋货店,建立了更多的秘密联络地点,并将所有的经营收入都用来作为党的活动经费。

当时,旧上海是反动派和帝国主义势力比较集中的地方,军警遍地、密探如麻。在繁华的闹市中,既要保护好党中央的秘密机关,又要管理好、利用好党的经费和经营好那么多的酒店商店,熊瑾玎付出了极大的精力和心血。

熊瑾玎在福兴商号接待前来开会的中央领导人,外出巡视开办的酒店商店,或者与工商界的人士周旋以维持必要的关系。他还要盘结中央经费和酒店商店的收入支出,经常忙到半夜。

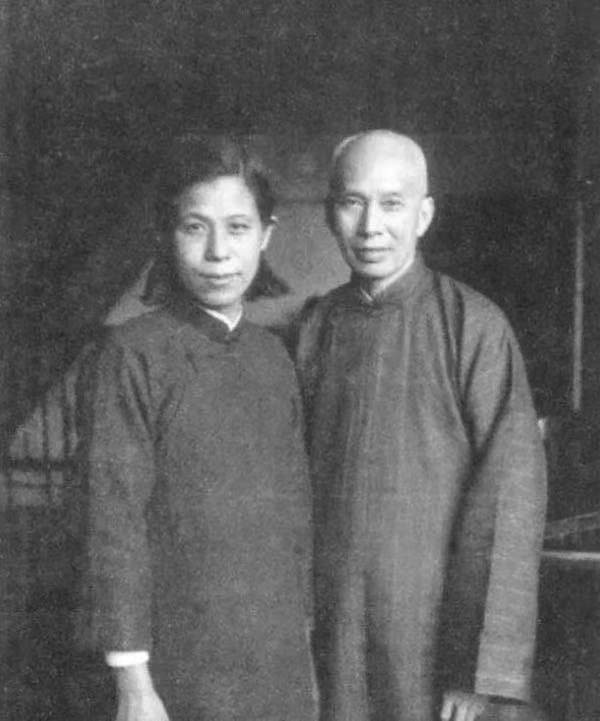

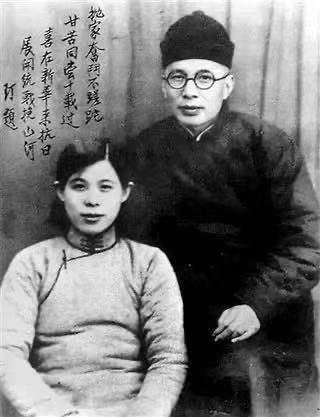

为便于掩护,周恩来又调来一个19岁的湖南女党员朱端绶当“老板娘”,协助熊瑾玎开展工作。在朝夕相处中,两人建立了真挚的感情。后经周恩来撮合,两人变成了真正的“红色伉俪”。

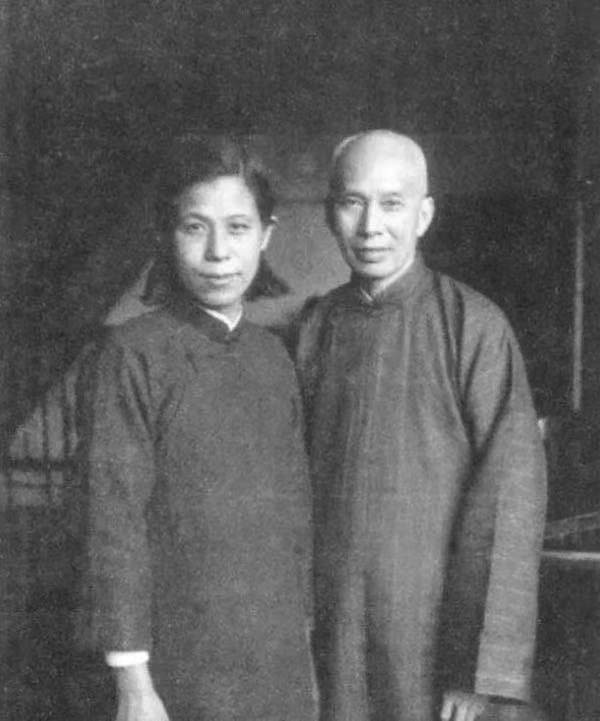

朱端绶(左)熊瑾玎(右)夫妻合照

1928年至1931年,在熊瑾玎主持下,到福兴商号来开会的中央领导同志有二三十人,始终没有被敌人发觉,党中央机关的财务和开会的安全均得到保障。直到1931年4月,顾顺章在武汉被捕叛变,熊瑾玎接到组织通知紧急转移,福兴商号才退出了历史舞台。

作为党委派至上海时期的“红色管家”,熊瑾玎善于经营,具有卓越的理财能力。早在新民学会中,熊瑾玎就提出了“要做事,就要有钱”的理念,主张创办经济实体。相关资料显示,熊瑾玎年轻时曾在湖南长沙任小学教员,结识了毛泽东,据说早期曾为地下工作筹措大量经费。

全民族抗战爆发不久,1938年1月,熊瑾玎受周恩来委派就任《新华日报》总经理,再一次当上了“老板”。作为报社的总经理,熊瑾玎先后解决了报馆的馆址问题、纸张供应问题和经费问题,并通过广交朋友,扩大统一战线,争取到了当地多个商户的秘密支持和广告业务。

在熊瑾玎的管理下,报社不仅经济收入日益增多,发行量也迅速上升到5万份,与《大公报》并驾齐驱,压倒了当时国民党的《扫荡报》和《中央日报》。在广辟财源的同时,熊瑾玎也千方百计精打细算,倡导节约开支,严格审批各项财务开支。

在这样艰苦的岁月中,熊瑾玎不仅使《新华日报》突破了国民党的经济扼杀得以维持,还为党筹措了大量经费,由此赢得了“红色管家”这一美称。周恩来曾为他亲笔手书“担任党中央最机密的机关工作,出生入死,贡献甚大,最可信赖”。

尽管长期掌管大量公款,经手钱款不计其数,熊瑾玎却一生始终清贫,意志坚贞如一。熊瑾玎的女儿熊畅苏曾说过:“我父母虽然被人叫了半辈子的老板、老板娘,却没有为自己和家人攒下一分钱的积蓄。”

如今,中共六大以后党中央政治局机关旧址已完成修缮并对外开放,成为上海市具有重要价值的革命史迹。每年,无数的学生团体、社会实践团体来到这儿,缅怀英烈。他们是时代的英雄,永远值得人们怀念与敬仰。

【记者手记】

走进地处上海市中心的福兴商号,三间并不宽敞的客房,凝结着熊瑾玎的生活、工作、爱情与信仰。福兴商号是党的秘密机关所在地,也是党员熊瑾玎的家。一间小小的卧室里,一张床边上,是办公用的一桌一椅。 “红色管家”熊瑾玎和他的妻子一生经手钱财无数,仍然坚守原则,两袖清风。

他们为什么在那么严峻的形势下还能经受考验?不为金钱,不为权势,而是靠着坚定的理想信念。面对当时经济封锁的极端困难形势,他依然乐观向前,心向光明。他和妻子在上海工作期间都曾被捕,但他们夫妻同心、互相鼓励,狱中所作的诗句跨越了时代,感染了我这个“90后”:“我已在缧绁,君胡入网罗。艰难应共任,患难喜同过。”

斯人已逝,他们对共产主义事业的赤胆忠心,值得被后人所铭记。

【人物简介】

熊瑾玎(1886—1973),湖南长沙人。1918年加入新民学会,1927年加入中国共产党。先后在湖北省委、上海党中央机关工作,并在湘鄂西苏区任工农革命政府文化部部长兼秘书长。1933年4月在上海被捕入狱,坚贞不屈。在抗日战争和解放战争期间,任《新华日报》总经理、《晋绥日报》副经理、解放区救济总会副秘书长、中国人民救济总会监察委员会副主任等职。新中国成立后任中国红十字会副会长,历任中国人民政治协商会议第一、二、三届全国委员会委员。1973年1月在北京逝世,享年87岁。

“红色金融交响曲

——上海金融战线革命斗争展”

倒计时!

一起来看红色金融群英谱

“回顾峥嵘岁月 再创金融伟业”

上海的红色金融历史

是一个极有研究价值的课题

即日起

东方网推出融媒体系列报道

通过探访历史事件发生地、

革命先辈后人亲述等方式

重回历史现场

走进上海金融战线的革命英雄人物

回望红色金融的初心

感怀信仰之力

想更深入地了解熊瑾玎

快和东东一起关注

即将开幕的“红色金融交响曲

——上海金融战线革命斗争展”

更多精彩故事等着你!

作者:红色之声

选稿:顾爽